مكتب الجزائر / مريم دالى يوسف

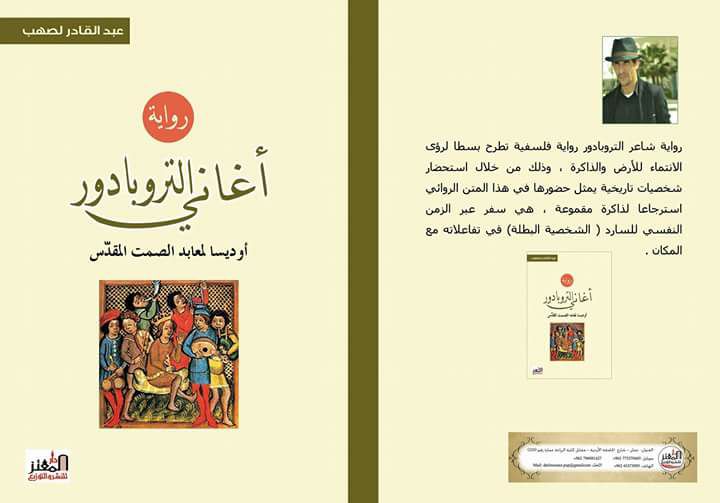

إن الحديث عن عن رواية ” أغاني التروبادور ، أوذيسا لمعابد الكبت المقدّس ” لـ ” عبد القادر لصهب” ، عن تشكلاتها التصويرية وقضاياها التعبيرية لهو حديث عن المجتمع العربي – عموما – في معطاه الشمولي وعمقه الحضاري المؤسس له وواقعه الذي آل إليه .

إنّ ” أغاني التروبادور ” تشكّل توجها جديدا نحو رؤية أخرى ، فهي تجسّد بعدا متعددا للقراءة والتأويل ، وذلك باستثمار كثير من التوجهات الفكرية التي باتت تغذي المناحي الرؤيوية للنزوعات الفنية والأدبية المعاصرة .

ولعلّ ما يسم هذا النص هو تبنيه لتصورات جديدة ومدلولات مغايرة لما دأبت عليه الأعمال الأدبية في مراحل متقدّمة ، فنجده يرفض وهم الواقعية التقريرية والشخصية النمطية والتتبع الكرونولوجي (الزمني) لينزاح – في أحايين عدّة – نحو الهلامية – اللازمان واللامكان – فالرسالة التي يبثها – أو يحاول- لا يضيرها انزياح فنيتها وهلامية إحالاتها.

وانطلاقا من العتبة الأولى للرواية ، وهي العنوان ، يأخذنا الكاتب نحو تمثّل / استحضار شخصية الشاعر المتجول في إسبانيا ( شاعر التروبادور ) الذي يجسّد – دلاليا – بعدا لللاإستقرار وكذا للمثقف الذي يحمل قضية يتوخى توصيل أبعادها عبر المخاطبة المباشرة للمتلقي .

ثم يردف الكاتب هذه العتبة الفاتحة بعتبة أخرى شارحة ” أوذيسا لمعابد الكبت المقدّس ” ، فالأوذيسا كنموذج إبداعي إنساني تغنى بها شاعر متجول ( هوميروس ) هي وبرغم مؤداها الأسطوري إلا أنها تجسد بعدا للتواصل مع الهوية والذاكرة في اليونان القديمة ، وهذا كتناص دلالي عبر العنوان ؛ أما عبارة “معابد الكبت المقدّس ” فيحيل إلى تلك الانتفاضة الصامتة في وجدان الكاتب كونها خطابا للرفض ؛ رفض الواقع / الكائن واستجداء المأمول / الممكن .

وفي مقدمة الرواية يقدم الكاتب بسطا لرؤياه حول مفهوم الكتابة ، باعتبارها معراجا نحو معانقة حقيقة الإنسان الكبرى ؛ حيث يقول :

” ما أقسى الكتابة ؛ تلك المتعة المنبعثة من وجع الإنسان ، تسحبنا للبوح والثورة ، وتغرقنا في بوتقة الاسترجاع والسلبية … هي كذلك ، فعل من المتناقضات .. حركة وسكون .. هي اليوتوبيا والأمل .. الانكسار والهزيمة .. هي الكتابة ، طقس مقدّس منبعث من تجليات ” الأنا ” المعذّبة أو المنفية إلى حدود المكبوت ؛ سلاحها إيمانها بالإنسان .. تلك الحقيقة المجسّدة أشكالا تمرّ بنا كل حين ، على الأرصفة وبين دفتي الدفاتر والكتب ، وحتى عناوين لقصائد الشعراء ، لكنها تمرّ في صمت أو كسرابات وأطياف لحظة سكر … أو لحظة غثيان …” ( الرواية).

وفي خضم هذا الزخم الرؤيوي الذي طبع مسارات النص يؤسس الكاتب حكايته انطلاقا من فعل للاسترجاع أو هروبا نحو النسيان ؛ يقول في بداية روايته :

” .. وطفق يغترف من بحر ..

فهذا العام لن ترحل طيور الجنوب ، و” تيوفيلوس ” أحرق عمورية وتنسحب في صمت ، و”المعتصم” لم يغادر دروس النحو والبلاغة ، لأن ” الخليل ” لم ينته من إعراب هزائمنا ، ودوائر ” أرخميدس ” ضيعت منا ستة عشر قرنا من البحث والجدل حول جواز الصلاة بالقبض أم بالإسدال ؟ ” (الرواية).

فمن خلال هذا المقطع ، الذي يشكّل بداية للطرح العام للنص ، يقدّم المؤلف الخطوط العريضة لمشاهد الهزيمة الحضارية العامة التي استشكلت على طروحات ” الحل ” حتى استعصت .

وهذا ما يعانيه بطل الرواية ( محي الدين بن عربي ) تلك الشخصية الجدلية في التاريخ الثقافي والديني والحضاري الإسلامي ؛ حيث تجسّد هذه الشخصية صورة المثقف ” العضوي ” – بتعبير الفيلسوف والمفكر الماركسي غرامشي – الذي يحمل هموم الجماعة كقضية يعيش بها ولها .

يقول المؤلف مصورا ذلك :

” في هذا الزمن اختلط الحب بالدماء وأضحت كل القصائد الغزلية تكتب بأحرف من رصاص ، لقد غاب من يهدي باقات الورد وقصص الحب الشرقية ، وكل الحكايا مطرزة بالخيانة ، حرّمت الأشعار الغزلية لتكبت كل الرغبات وتقيّد على أرصفة ” لا ” النافية للجنس .

وهكذا كانت ليالي ” ابن عربي ” ، منذ خمسين عاما وهو ينحني للآهات .. للحب.. للمجون .. للكأس .. وللكفر بالقضية . لقد جعل من نفسه أسيرا لم يتنعّم بعد بالخلاص ، فالروح المسافرة خلف أفلاك السؤال تجعل منه مطية لبلوغ المقام السامي على جناح الافتراضات ” . ( الرواية)

وهكذا تستمر حكاية الشيخ ابن عربي في الفصل الأول من الرواية عبر تشريح للواقع السياسي والحضاري للأمة الإسلامية التي ضيعت تاريخها عبر خرائط هزائمها الراهنة ، في حين أن الفصل الثاني من الرواية ينزاح نحو تصوير آخر لهذه الشخصية ؛ ليغدو ابن عربي عاشقا لفتاة مستحضرة من الذاكرة الشعبية الجزائرية ( حيزية ) تلك الفتاة التي عاشت في القرن الثامن عشر الميلادي ، والتي تغنت بها قصيددة الشاعر الشعبي ( أحمد بلقيطون ) ؛

“هدأت فجأة ونظرت إلى باب الضريح الذي يعاين جهة الشرق ..

هنا كان يقف ” ابن عربي ” ، وهنا كتب كل قصائده .. لقد كان يصرّ دوما على أن تكون ” لالة مغنية” شاهدة على حبّنا ، على كلامنا … نعم ، لقد أرادها شاهدة على كل تفاصيل القضية …” (الرواية)

لكن حيزية مع تصاعد الأحداث لم تعد قضية الشيخ وحده ، بل أضحت قضية ” السارد ” الذي هو شخصية محورية تدور أحداث الرواية من بدايتها إلى نهايتها في غرفته وهو جالس يعاقر ” الزجاجة ” وينادم أسئلته التي أفلتت منه أجوبتها .

فـ ” حيزية ” تعدو الأرض والذاكرة ؛ يقول الكاتب عبر حوار بين السارد والشيخ ابن عربي :

- عطرها كان ترابيا ، نعم كان عبقا للبارود ، ومشيتها رقصة لامرأة عربية حينما ينعى إليها أبناؤها الأربعة الذين سقطوا شهداء في القادسية ، وكان صوتها صيحة جبلية تغني لشموخ الأوراس..

- أحببتها حبّك للأرض؟

- لا ، هي الأرض.

- كلنا يحب الأرض ، ولكننا لا نعشق جميعنا ” حيزية ” .

- فقط لأن ” حيزية ” ليست لكم جميعا ، هي ليست لأحد ، هي كالأرض ، تحضننا جميعا ، ولكننا لا نستطيع احتضانها ولو اجتمعنا جميعنا ،،، في عيون ” حيزية ” يسكن وطن وترقد واحات الجنوب و ” فقارات ” الريّ النابعة من جرح ” سعيد ” الذي أدمى كل الشعراء ؛ إيه يا فتى ، كم ستمضي بنا الرحلة حتى نقف على عتبات التراب الذي يتشكل منّا ونتشكّل منه ؟ ” ( الرواية)

وفي آخر مشهد من الرواية يستحضر الكاتب ” عشاق حيزية ” الحقيقيين / التاريخيين ليربط الحكاية بعشق الأرض والتراب / الذاكرة والانتماء.

أيّ فرق بيني وبينك يا ” ابن عربي ” وأيّ فرق بينك وبين ” بن قيطون ” ، وأيّ فرق بيننا وبين ” سعيد ” ؟؟ . نعشق المرأة ذاتها ، ونغني الأغنية ذاتها ونحن نحتضر ،

” عَزُّونِي يَا مْلاَحْ فِي رَايَسْ البْنَاتْ ”

و” حيزية ” التي نموت هنا بحبها تحتضن ذكرا آخر ، لتغيبنا في لجاجات الرجاء المؤطر بالخيبة .

( الرواية)